02-14

바늘로 잇고 보따리로 감쌌다

2025-07-25

HaiPress

2025-07-25

HaiPress

쪼개지고 갈라지는 사회 하나로 만들고 싶어

프랑스 문화훈장 두 차례 수훈 '보따리 작가' 김수자를 만나다

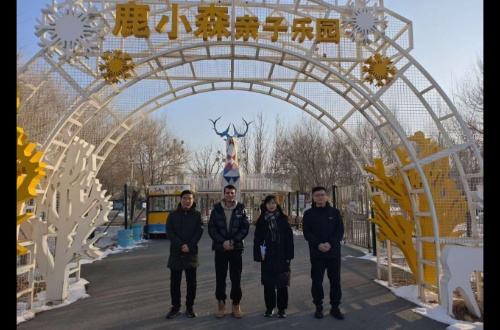

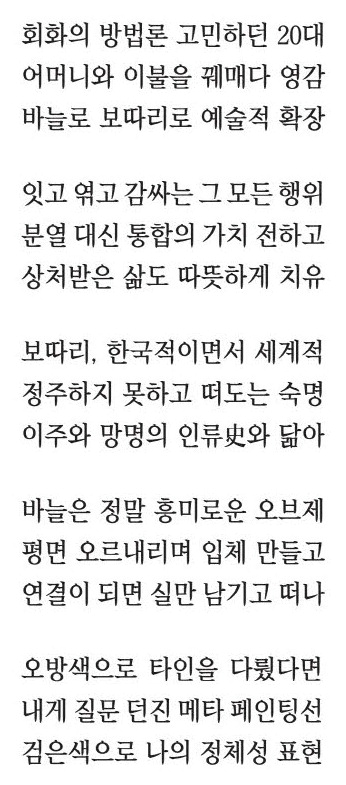

'메타-페인팅(Meta-Painting)' 연작이 전시된 서울 강남구 김수자 작가의 스튜디오. 오른쪽 하단 검은 보따리에는 2020년 작고한 남편(고 정염성)의 헌옷이 담겨 있다. 그의 대표적 오브제인 보따리는 기억을 감싸는 행위이기도 하다. 한주형 기자

'바늘과 보따리.' 이 일상적인 두 사물의 심연을 응시함으로써 동시대 예술의 최전선에 이름을 올린 예술가가 있다. 바로 김수자(68)다. 20대 어느 날,어머니와 마주 앉아 바늘로 이불을 꿰매던 그에게 바늘은 더 이상 가정적인 물건만은 아니었다. 바늘은 예술의 가능성을 사유하는 '촉수'였다. 깨달음 끝에 그는 바늘을 자신의 예술적 길로 삼았고 질문은 바늘로부터 확장돼,바늘로 꿰맨 이불보를 감싼 보따리로 전개됐다. 정주(定住)하지 못한 채 짐을 꾸려 떠나야만 했던 인류의 오랜 숙명,21세기에 이르러서는 난민,전쟁,분열,유랑,망명의 슬픈 서사가 예술가 김수자의 보따리 몇 점으로 설명되기 시작한 것이다. 그런 김수자 작가가 7월 초 프랑스 정부로부터 '문화예술공로훈장(Ordre des Arts et des Lettres)'을 수훈했다. 2017년 수훈했던 슈발리에(Chevalier) 등급에서 한 단계 승급된 오피셰(Officier)로 포토그래퍼 빌 커닝햄,영화감독 팀 버턴,배우 샤론 스톤,영화 '인셉션' 주연 마리옹 코티야르가 오피셰 수훈의 주인공들이었다. 21일 서울 강남구 스튜디오에서 그를 만났다. 대화가 이어진 테이블 옆 하얀 벽면에는 전 세계 수십 곳에서 지금 이 순간 진행 중이거나 예정된,김수자 작가의 '2년 치 전시일정표'가 빼곡했다.

-프랑스 문화예술공로훈장 오피셰를 이달 초 받으셨어요. 선생님의 예술이 프랑스와의 긴 인연 끝에 또 한 번의 결실을 맺었습니다.

▷뉴욕의 제 숙소에 수훈 안내가 담긴 문서가 도착했었나 봅니다. 오랫동안 뉴욕에 들르지 않아 소식을 뒤늦게 접했어요. 훈장의 기쁨보다도 긴 세월을 돌아보게 되더라고요.

-1984년 프랑스 정부의 초청을 받아 장학생으로 공부하신 뒤 40년 세월이 흐른 뒤의 낭보입니다.

▷많은 나라,많은 도시와 감사히 연을 맺었지만 제게 프랑스는 특별해요. 근래에는 2015년 메츠 퐁피두센터에서 개인전 'To Breath'를 열었고,2019년엔 프랑스 서부도시 푸아티에에서 시(市) 전체를 캔버스 삼아 작업했습니다. 작년엔 파리 사립미술관인 부르스 드 코메르스-피노 컬렉션에서 한국인 카르트 블랑슈(전권 위임) 작가로 초대받았습니다. 잊을 수 없는 내면적인 여정들이었습니다.

-오늘 인터뷰는 수훈 소식을 넘어 '예술가 김수자'의 심연을 이해하는 기회이길 바라는 마음입니다. 선생님의 긴 작업을 관통하려면 바늘과 보따리를 빠뜨릴 수 없겠죠. 인간의 삶을 '바늘과 보따리'라는 다분히 한국적인 사물로 표현하며 명성을 얻으셨습니다.

▷1970년대 후반부터 작가로서 세계의 구조를 고민해왔고 어떻게 회화에서 새로운 방법론을 드러낼 수 있을까를 생각했어요. 평범했던 어느 날,어머니와 이불을 꿰매다가 바늘 끝을 천에 꽂는 그 순간의 느낌이 소중하게 다가왔습니다. 내 몸과 바늘 끝이 일체로 연결됐고,바느질하는 천이 하나의 캔버스가 될 수 있노라 느꼈습니다.

-바늘과 실이 지나간 이불보는 2차원적인데 그 이불을 감싸 보따리가 되면 3차원의 조각성을 획득합니다. 장르를 초월하는 선택이셨어요.

▷처음부터 제 보따리는 단순히 보자기로 감싸는 일이 아니었습니다. 헌 이불이었죠. 이불은 아기가 태어나고 연인이 사랑을 나누고 그러다가 아프고 고통받다가 죽어서 떠나는 공간이자 장소이기도 합니다. 이불로 사람이 입던 헌옷을 감싸 보따리를 만드는 행위는,인간의 삶을 안온하게 감싸는 행위라고도 할 수 있을 거예요. 이불은 삶의 의미가 담긴 프레임,또 하나의 캔버스라고 생각했어요.

-보따리는 어디론가 떠남을 전제하기에 유목적인 오브제란 생각도 듭니다.

▷처음부터 유목적인 특성을 떠올리며 작업을 시도한 건 아니었어요. 1992년 뉴욕 현대미술관(MoMA) PS1에서 작업을 준비하던 때였는데 텅 빈 스튜디오에 빨간 보따리 하나가 놓여 있었고 그게 충격적으로 다가왔습니다. 평면의 사각 이불보,그 이불보의 네 귀를 마주해 꼬면 '3차원 수평'이 되잖아요. 오래전부터 저는,바느질을 하던 때부터 이미 어디론가 이주하는 느낌,유랑하는 느낌을 받았습니다. 그때의 김수자에게 그건 일종의 문화적인 망명이기도 했죠. 그게 유목일 수도 있고요.

-선생님께서는 군인이셨던 아버지를 따라 비무장지대 등 전국을 오가며 성장하셨습니다. 끝없이 이주해야 했던 유년 시절의 기억이 '보따리' 연작으로 구현됐음은 선생님을 추종하는 많은 이가 공감하는 바일 겁니다. 그런데 선생님께선 서울,파리,뉴욕을 오가며 노마드(nomad)의 삶을 유지하려 하시기도 해요. 죽음이라는 필연적 미래까지 상정한다면 '떠남'이야말로 인간 조건이 아닌가 싶습니다.

▷지나고 생각해보니 전 거주지를 제대로 가져본 적이 없었어요. 몸은 정지해 있더라도 시간과 공간의 축에서 저는 계속 떠나는 거죠. 하지만 그 떠남을 지속할 때 사람은 어떤 자유를 느끼기도 합니다. 움직이는 차,날아가는 비행기에 앉아 있을 때,또 꿈을 통해 어디론가 떠나면서 자유로운 생각이 들기도 하고요.

-보따리란 사물은 전쟁과 분쟁,궁핍과 가난으로 발생 중인 이주와 망명의 세계사와도 유관합니다. 그게 '보따리 작가'로서의 예술가 김수자가 상찬을 받은 결정적인 이유일 겁니다. 그런데 보따리 영문명을 'bundle'로 번역하지 않고 보따리의 외래어 표기인 'Bottari'로 그대로 쓰셨습니다.

▷사용하는 말은 달라도 보따리는 한국만의 것은 아니에요. 해외에도 한국의 보따리를 지칭하는 단어가 있고 튀르키예에선 보차이,스리랑카에선 보타니아로 부른다고 들었어요. 보따리가 다른 나라에서도 깊숙이 자리하고 있구나,생각했습니다. 이주의 망명의 삶에서 본다면 보따리는 그 나라의 문화적인 형태가 아닐까 싶어져요. 보따리를 들고 어딘가로 떠나는 운명을 살아가는 사람들이 있으니까요. 세계는 끊임없이 분열하고 전쟁은 끝도 없고 난민은 언제나 발생하잖아요. 인류애와 전쟁,현실과 맞닿는 보따리의 작업을 전 지속할 수밖에 없었습니다.

-현대에 이르러 세계의 문이 닫히고 있다는 생각을 개인적으로 하고 있습니다. 국경의 장벽은 높고 경제나 정치 갈등으로 분열 중입니다. 한 공동체 내에서도 통합의 반대 방향을 향해 쪼개져 버렸고요. 그런데 선생님의 예술은 바늘로 세계를 '잇는' 작업이었습니다. 예술은 세계를 해석하고 미래 방향을 일러주는 선언적인 장르인데,선생님의 예술이 오늘날 분열의 시대에 어떤 역할을 해낸다고 보십니까.

▷잇고,엮고,감싸는 그 모든 일들은 우리 삶에 기초한 행위예요. 본질적인 질문들을 통해 가장 쉬운 대답을 찾는 역할이 예술하는 사람들이 수행하는 작업인데,제 작업의 경우 감사하게도 많은 분들이 감응해주셨습니다. 예술의 근원엔 보편성이 자리한다고 믿습니다. 분리되고 분열되는 사회를 조금이라도 잇고 치유하고 공감하게 만드는 감각에 제가 작게라도 기여할 수 있으면 하는 바람은 있습니다.

-2009년 파리 시청사 건물에도 설치됐던 대표작 '바늘 여인(A Needle Woman)'을 기억합니다. 도쿄,델리,뉴욕,카이로 등 세계 도시의 길거리에 말없이 선 선생님의 뒷모습을 촬영한 비디오 퍼포먼스였고,큰 주목을 받았습니다. 놀랍게도 이 작품에선 선생님 자신을 "땅에 꽂은 바늘"로 은유하셨습니다.

▷바늘은 흥미로운 오브제예요. 평면 사이를 오르락내리락하는 이동이자 꿰맴이면서,연결이 되면 실만 그 자리에 남기고 바늘은 그곳을 떠납니다. 임무를 다하고 나면 떠나니 바늘은 사람을 닮았어요. 또 바늘엔 귀,즉 허(虛)가 자리합니다. 귀(허)가 있기에 타인을 받아들이기도 하죠. 바늘귀로 실을 받아들이듯 인간은 타인을 자신의 어딘가에 받아들이고,또 그 꿰임으로 흔적을 남기면서 두 자아를 지탱합니다. 바늘이란 제게 흥미로운 툴이에요.

-지금 선생님과 대화를 나누는 이곳엔 '메타-페인팅(Meta-Painting)' 작품들이 놓여 있습니다. 검은 사각형과 검은 보따리가 눈에 띕니다. 선생님 작품에선 청·백·적·흑·황의 오방색이 주였는데,오늘 현장에서 본 검음은 느낌이 사뭇 다릅니다.

▷오방색을 주로 썼지만 저의 내면의 아이덴티티는 검은색에 가깝다고 생각했어요. 제가 썼던 색들은 제가 좋아서 썼다기보다는 의미를 두고 쓴 것이었어요. 이제까지 타인을 위한 이야기를 해왔고 타인의 역사,타인의 스토리,타인의 고통,타인의 정체성을 말해왔으니 '메타-페인팅'에서 보여준 검은색은 저 자신의 이야기,저 자신을 향한 질문에 가깝습니다.

1992년 뉴욕 PS1 컨템포러리 아트 센터(현 MoMA PS1)에 전시된 'Deductive Object' 모습. 헌옷을 이불보로 감싼 보따리 연작은 지금의 김수자 작가의 출발을 알리는 신호였다. Kimsooja Studio

-과거 한 인터뷰에서 "예술이란 파괴와 폭력의 시대에 나를 둘러싼 세상을 이해하는 시도"라고 말씀하신 적이 있습니다. 그러면서도 "종종 무력감을 느낀다"고도 하셨어요. 이해하려는 노력과 무력해지는 순간의 공허감 사이에서,선생님의 작업은 어떤 의미였습니까.

▷바느질은 하나의 평면을 뚫고 들어가 원래의 자리로 되돌아옵니다. 예술가로서의 질문하고 답변하는 일이 끊임없이 순환하는 것처럼요. 예술가로서의 바느질은 '하지 않을 수 없을 만큼의 에너지' 때문에 시작했는데,지금 와서 보니 그건 바늘의 고유의 속성 안에 이미 내재됐던 힘이었어요. 보따리도 결국 3차원적인 바느질이란 생각을 해요. 이불보는 우리의 피부처럼 느껴지고,신체 속에 기억이 머무는 것처럼 보따리 속에 모든 게 다 있으니까요. 그걸 깨닫기까지 평생이 걸렸습니다.

-마지막 질문입니다. 모든 예술가에겐 자기만의 방이 있잖아요. 흔히 '골방'이라고도 하고요. '예술가 김수자'의 정신적 골방의 모습이 궁금합니다.

▷예술하는 사람마다 골방은 참 다양한 것 같아요. 제게 골방은 우주적(cosmic)인 장소입니다. 검은 벽면에 작은 빛의 구멍들이 있고,그 구멍을 바늘 한 땀 한 땀으로 끊임없이 뚫고 있는 중인 내가 있습니다. 그 빛의 구멍을 통해 별인 듯한 뭔가를 보려는 저 자신의 뒷모습,그게 제 골방의 모습이 아닐까 합니다.

김수자 작가

1957년 대구에서 태어나 군인이었던 부친을 따라 비무장지대(DMZ) 등 전국을 이주하며 성장했다. 수십 번의 이주 경험은 훗날 그의 '보따리' 연작의 탄생으로 이어졌다. 홍익대 회화과 학부와 동대학원 석사를 졸업했으며,1980년대 프랑스 정부 리소그래피 스튜디오 장학생으로 선발돼 프랑스 파리 국립미술학교에서 수학했다. 옥관문화훈장,호암상,하종현미술상,김세중조각상,뉴욕현대미술재단 시각예술상,존 사이먼 구겐하임기념재단 펠로십상,일본 후쿠오카상 등을 수상했고 2017년 프랑스 문화예술공로훈장 슈발리에 수훈에 이어 올해 7월 초엔 오피셰 등급을 또 수훈했다.

[김유태 기자]

AI 추천 질문Beta

김수자 작가의 보따리 작업이 현대 난민 문제에 미칠 영향은?

예술가의 유목적 삶이 동시대 예술 흐름에 끼친 의미는?

검색