02-10

한국 현대미술 60년, 사진으로 다시 읽다…‘사진이 할 수 있는 모든 것’

2025-11-26

HaiPress

2025-11-26

HaiPress

서울시립사진미술관 개관특별전

김구림부터 이강소,박불똥까지

사진으로 보는 韓미술 실험과 변혁

김구림,‘불가해의 예술’(1970). 라이프지 사진 이미지에 콜라주한 뒤 촬영하여 공간지에 발표. <서울시립 사진미술관> 발터 벤야민은 ‘사진의 작은 역사’에서 사진이 단순한 기록 매체가 아니라 사회를 변혁시키는 힘을 지닌 매체라고 규정했다. 그는 사진을 인간의 눈이 무의식적으로 지나치는 현실의 소외된 모습을 기계적으로 포착하고,이를 통해 당연하게 받아들여진 사회적 관습에 균열을 낸다고 봤다. 서울시립 사진미술관 개관특별전 ‘사진이 할 수 있는 모든 것’은 이같은 사진의 변혁적 가능성이 한국 현대미술사에서 어떻게 실현됐는지 집중적으로 조명한다.

이번 전시는 1960년대부터 오늘날까지 한국 현대미술계에 지속적인 전환을 이끌어온 사진 기반 실험을 조망하는 대규모 전시다. 한국 작가 36명의 작품 200여점,자료 100여점을 선보인다.

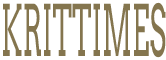

서울시립 사진미술관에 전시된 김명희의 ‘Liminal 3’ <정유정 기자> 전시는 한국 현대미술의 변화와 실험을 이끈 숨은 매체가 사진이었다는 점을 강조한다. 사진은 회화,판화,조각,설치 등 장르를 넘나들며 실험의 매개이자 새로운 형식을 생성하는 출발점이 됐다. 이번 전시는 그동안 개별 작가나 시기별로 단편적으로 논의되던 사진 실험의 흐름을 통사적으로 정리한 첫 시도라는 점에서 의미가 있다.

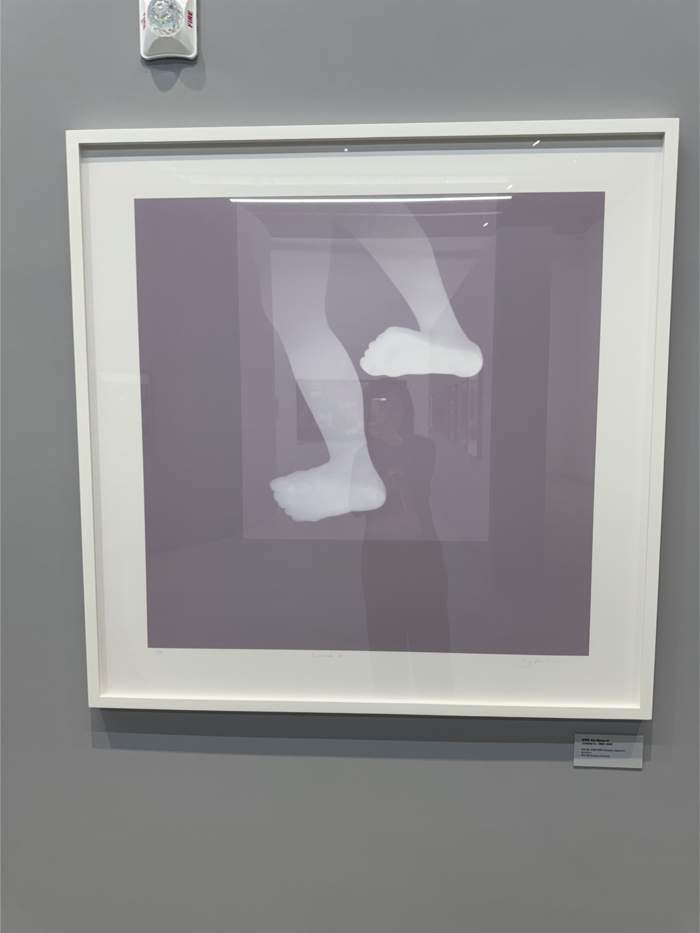

서울시립 사진미술관에 처음 공개되는 이강소의 ‘무제’ 두 점. <정유정 기자> 전시장에는 최초 공개되는 미발표작과 수십 년 만에 다시 공개되는 희귀 자료가 대거 포함됐다. 김명희가 1970년대 신체를 감광지에 직접 밀착해 햇빛으로 노출해 만든 포토그램을 재촬영해 구성한 신작 ‘Liminal 3’이 처음 선보인다. 당시 사진과 신체,빛의 관계를 실험한 과정을 오늘의 시각으로 볼 수 있다. 이강소의 이중 포토세리그래피 ‘무제’(1979)는 사진 이미지를 실크스크린 방식으로 중첩한 작업으로 이번에 처음 공개된다.

서울시립 사진미술관에서 전시 중인 정동석의 ‘서울에서’(1982) (부분 촬영) <정유정 기자> 정동석의 ‘서울에서’(1982)는 5·18 광주의 현실을 직접 재현하는 대신 은유적 이미지로 기록한 작품으로 이번에 처음 소개된다. 광화문 일대 국정홍보판이 비어 있는 장면을 포착해 신군부 체제의 억압을 상징적으로 드러냈다. 특히 ‘전라남도’ 게시판 앞을 경찰이 지나가는 장면은 5·18 광주민주화운동의 비극을 떠올리게 한다.

서울시립 사진미술관에서 전시 중인 김용철의 ‘포토페인팅_신문 보기,신문 버리기’(1977) <정유정 기자> 1970~1980년대 사진을 적극적으로 활용한 작업도 다시 조명된다. 김용철의 ‘포토페인팅_신문 보기,신문 버리기’(1977)는 당시 신문을 활용해 유신체제의 정치·언론 통제를 퍼포먼스 형식으로 비판한 작업이다. 작가집단 서울‘80의 김춘수,서용선,이인현의 슬라이드 작업을 비롯해,문범과 안규철의 사진 실험,안창홍의 포토콜라주 등이 40~50년 만에 다시 공개된다.

한국 실험미술 대표 작가 김구림의 작업도 이번 전시에서 주목할 만하다. 그의 ‘불가해의 예술’(1970)은 잡지 ‘라이프(LIFE)’에서 차용한 사진 이미지 위에 콜라주 작업을 한 뒤 이를 ‘공간’ 1970년 5월호에 발표한 작품이다. 아폴로호가 착륙한 달 표면에 ‘입산금지’ 팻말을 세운 장면을 구성해 냉전기 우주 경쟁의 상징이던 이미지를 유머와 풍자로 비틀었다.

서울시립 사진미술관에서 전시 중인 박불똥의 ‘경찰의 보호,감시,보호,감시 아래 서울 강서구 목동 주민들 이른아침 일터를 향하다’(1985) <정유정 기자> 박불똥의 ‘경찰의 보호,감시 아래 서울 강서구 목동 주민들 이른아침 일터를 향하다’(1985)도 눈에 띈다. 그는 자신의 작품에 ‘리프로덕티브 오리지널’이라는 개념을 제시하며 사진 매체의 복제성과 원본성 문제를 탐구했다.

이번 전시는 사진의 역할을 단순한 보조 수단이 아닌 한국 현대미술을 움직인 핵심 동력으로 재정의한다. 실험미술의 태동기부터 사회·정치 현실과 맞닿은 1980년대 작업,그리고 동시대의 지각·매체 탐구에 이르기까지 사진은 한국 미술의 중요한 전환점마다 결정적 기능을 해왔다는 것이다.

이번 전시를 기획한 한희진 서울시립 사진미술관 학예연구사는 “작가들이 해외 미술 사조를 능동적으로 수용했지만 결국 한국의 특수한 정치·사회적 현실을 반영해서 자기만의 세계를 구축했다”며 “그 과정에서 사진이 중요한 역할을 담당했다”고 강조했다. 전시는 내년 3월 1일까지.